元青花瓷器收藏元青花鉴定技巧

元青花瓷鉴定的几个要素

鉴定元青花瓷首先要了解它的制作材料

宋代以前景德镇制瓷,胎土只使用瓷石一种原料,烧成温度较低,制大器易於变型。早期景德镇瓷多中小件这是主要原因之一。南宋后期至元初,在麻村发现了烧瓷的黏土(即麻仓土,现在通称高岭土),经研究在瓷石中掺入20%左右的高岭土,耐温高,走型少,提高了硬度,增强了瓷胎的白度和透明度,为烧制优质大型青花器提供了条件。这就是二元配方制胎。具体配料一般掌握高岭土在五分之一,瓷石占五分之四上下。二元配方的使用是景德德制瓷工艺的一大创新。

① 用麻仓土成胎,可以提高炉温,瓷胎不易变形

② 胎色较白,微显青灰色阶

③ 胎骨里面含有气孔较多,鉴于手工制胎的原因,胎骨中孔隙多数是偏狭形

④ 胎底颗料状明显,不如明清瓷胎细腻。

景德镇生产的元青花因为含有麻仓土,胎色是以白为基色,微显青灰,显青灰的程度有深浅不同的色阶。大概是窑温的不同而造成。这种白中微显青灰色阶细分可能有多种,一般粗略分成较深较浅两类即可。元青花的胎色没有纯白的,但有深灰和土黄的两种。按程度也可细分多类。但基本上都是不含麻仓土的其他窑口的产品。有因烧窑失败烧结不透而胎色发黄的,不在此例。有的元青花露胎处显土黄色,并不是其胎质本色,有的是因胎土里含有铁质,入窑前晾胎不够干燥而形成的微显淡淡的窑红,有的是长期接触黄土等物形成的包浆。并非瓷胎本色。不应该误解里面也是土黄色的。

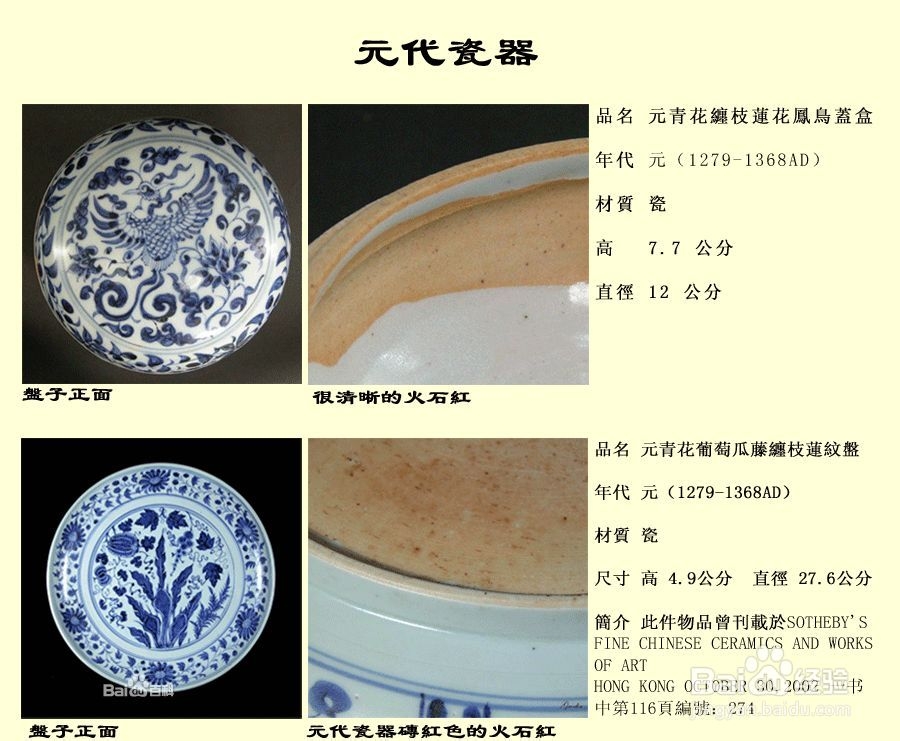

元青花在露胎处经常显出或淡或浓的红黄色。这种现象,是在入窑后火烧形成的。平常称做窑红或火烧红、火石红。元青花的窑红从根本上说是因为胎土中含有铁元素而形成的。元青花的胎中含有多种元素,还会有一定量的水分。在入窑烧制的过程中,水分会从胎里向外蒸发。而胎土中含有的游离铁元素随着水分的蒸发会浮现到胎皮表面,显出深浅不等的红黄色。这就是窑红。也就是说形成窑红的成因一是胎中含有铁元素,二是胎含水分,胎晾晒干燥不透而形成。

有人说元青花都有火石红,没有火石红不是元青花,这种说法是不对的。不少元青花露胎处没有火石红。只要胎骨、釉面、青料、工艺、绘画等都对的,不管有没有火石红都是元青花。

元青花瓷器的火石红多种特征:

(1) 大面积火石红,和火石红浓重的。

(2) 火石红较浅淡的。

(3) 露胎和釉交接处有一线火石红的。

(4) 没有火石红的。

元青花的露胎处的情况比较复杂,不能以有没有火石红判断真假元青花。

火石红表现多样,是与胎土所含铁元素及水分的情况决定的。

(1)当素胎施釉后晾晒比较彻底,胎釉均已干透的情况下,入窑烧成后,露胎处往往没有火石红,只有一些铁元素积聚的芝麻黑点。

(2)当胎凉晒不够彻底时,胎土中所含的铁元素会随着水分的蒸发而浮现。在露胎表面显出火石红。

(3)表胎已晒透,但施釉后未干透而入炉烧制的,因为釉中含水分缘故,会在釉水周边形成一圈轻重不等的火石红。

(4)个别元青花在底部露胎处显出较浓厚的红黄色类的护胎釉面的东西,似乎是涂了一层东西,经烧制后而凝聚,尚需进一步研究。

因为真元青花既有有火石红的,也有没有火石红的。而现代制品,也有仿制火石红的。因此以有没有火石红判断是不是真元青花就会进入误区,引起失误。

看火石红应该重点看是真正的古窑火石红,还是现代仿制的假火石红。而不是以它论真假。

一般来说,多数假窑红是从外部涂抹上的。真窑红是烧制过程中自然形成的,很容易区分。但是,几年前在窑中烧制高仿窑红已试验成功。这种仿古窑红如果没有作旧,一般比较鲜艳,出不来几百年的沉旧痕迹,比较好认。如果作旧作的好的,就难认了。因为它也是烧制出来自然形成。特别是新仿一线窑红,围绕釉边露出一线红,很能迷惑人。怎样区分呢?真正的元青花一线窑红不仅有经历数百年的陈迹,周围露胎的地方,还往往伴随产生一些由于胎土中含铁元素聚集成斑而形成的黑芝麻点。新仿窑红的胎土与古胎土不相同。因此虽然新仿出了一线窑红,但周围露胎处一般没有黑芝麻点,比较干净。这就区别开了新老窑红。当然这种现象的区别只是对今天的仿古窑红来说的。仿古与鉴别总是相斗争而存在的。我们点出如何区分,仿古者就会研究对策,他们今后也会研究出比较像的窑红和黑芝麻点来。我们的鉴别也要不断提高才行。

元青花的釉料配制呈现出多样化,比较复杂。有影青釉、青花白釉、卵白釉、兰釉、红釉等多种颜色釉。在一些地方窑口烧制的元青花中还有灰青釉。

元代景德镇使用的较多的是青花白釉。这种釉是在原影青釉的基础上改善而来。其中减少了釉灰的比例(约占10%左右),增加了釉果的比例,因此釉层中A2O3的成分增加,CaO成份降低。

影青釉:

青白釉

又称青白釉,本是宋影青瓷釉继承而来,以元早中期产品所多用。在元代,由其釉料含釉灰比例不等。釉面呈青白的程度也有变化。但都属青白釉系列。

(2)元代中期以后,发明了专用烧青花瓷的白釉,这种釉整体洁白,仅在积釉处反青色,不仅透明度好,而且洁白光亮,与青花相配,相得益彰。

(3)卵白釉。又称枢府釉,有釉色浮浊与清澈两种,本是元代枢密院所指定烧瓷用釉,在青花器上也镂有发现使用。尤其是元釉里红器物上民用品多。

(4)灰青釉。此类釉质量较差,一般用在民用普品或粗品上。在外地窑口较常见,为云南玉溪,建水等窑口,胎粗釉灰,质地较差。

(5)色釉。元代青花还常有配用色釉的,如兰釉、红釉、酱釉,有时是在色釉开光的部位绘画,也有通体黑釉绘画的,如孔雀绿釉、松石兰釉等。

元青花制作工艺

元青花缠枝牡丹大罐

① 元青花的罐瓶类的胎体多数是四段三接。也有五段四接的。接口分别在底部、腹部、颈部。用泥浆粘接口,接处可见泥浆挤 压出的痕迹,挤压出的泥浆通常呈滚圆状粗细不匀,个别有瘫塌现像。

② 元青花胎体外部修胎较好。有时需侧视才可看出接口。内部一般不用修胎。可见接口挤压出之泥浆余痕。有的器物将接缝挤出之泥浆抹一下即可。

③ 元青花的器物底部基本是先作平底足,然后挖足,有深矮两种。

④ 胎底手工修制,先挖后削。手工削刀一般由外向内逆时针切削,形成螺旋痕, 中心收刀,多数留有明显的收刀痕。不排除偶尔也有左撇子工匠,顺时针切削修底的。

中心的收刀是因收刀手法不同有所差异,有的修平,有的留有突起。

⑤ 元代晚期曾有初步切削底足后又刮平的工艺。

因此,在有的器物底部留有螺旋和跳刀两种痕迹。

⑥ 元青花有不挖足的平底器,大器和小器都有。不挖足的原因可能有多种。目前所见的平底器,绝大多数底外圈均斜削一刀。偶尔有不斜削的,估计是该器漏挖足。

⑦ 元青花的罐类,多数是平底浅圈足,圈足较宽,较矮,足底平整,两面斜削。后期则足底修得较圆滑,与明初相似。

⑧ 元青花的梅瓶多数是平底浅圈足有旋切痕迹,晚期有加刮底痕迹,

⑨ 玉壶春瓶及其多种加耳变形瓶圈足较高,多呈喇叭口状,底平切,有的圈足高深。

⑩ 盘类圈足矮浅里外斜削,足端较窄,多不施釉。有的小盘为平底,有的大盘平底加支足。

⑾ 碗类圈足稍高,平底两面倒角,施釉不施釉均有。

元青花生产中的施釉方法,分别是沾釉、淋釉、刷釉和荡釉。

小器一般是单手沾釉,中、大器双手沾釉,然后口部以淋釉的办法补釉,特大器则完全择用淋釉或刷釉。元器罐瓶等物的内部分不单独施釉,多是利用沾釉时进去的釉浆,荡一下釉就完事,因此里釉多严重不匀,甚至大面积无釉。

因为元代这些施釉方法,形成了元器的特点:一般元器釉层较厚,釉面不平,容易出缩釉点和针眼,中大型罐瓶类口部带有釉水流淌痕迹,瓶内多无釉,罐内多漏釉或半截釉。有明显的荡釉痕迹。罐瓶底部多无釉,有时有些手沾上的釉斑,此种釉斑系上釉工艺中手沾釉所为,非故意而为之。

说元青花底部都不施釉是一种误解。元代的玉壶花瓶就很特殊,多数底部施釉,只露圈足,不施釉的反而少些。有的是整体沾釉后再抹掉圈足的釉水,以防粘连。

元青花的烧造质感,从光泽方面一般来说:老的元青花瓷的釉面都会反出一种深沉的光。就是常说的宝光。直观地看感到釉层较厚,好像薄薄的一层玻璃膜。光从里面反出来。柔和不刺眼。新仿元青花没作旧的一般釉面火气较重,表皮有贼光。经过作旧的 有的虽没了火气贼光,也没有老物应有的宝光。酸蚀的釉面显浑、发死,与真东西光亮显然不同。具体些说又分几种情况:

(1)在民间流传使用多年的传世品,一般玉质感强,莹润失透,有些还会有开片。

出土的元青花,清洗干净后,一般玻璃质感强。釉面清洗不彻底的表面有一层雾状模式的痕迹,显得不光亮,把这层痕迹洗掉,会显出较亮的玻璃光泽。或不清理,但经过长时间外放擦拭,这层痕迹也会去掉,越来越亮地露出其本质的光亮。

(2)从釉面的表层来说,真元青花器物表面常有橘皮纹、棕眼和缩白釉斑。

(3)从釉层里面的气泡情况看,往往在密集的小气泡外有一些大气泡。

特殊例外,元青花有釉层较稀薄的,釉面好像浸入胎里,合成一体,光线比较柔和,不刺眼。

一般真东西都干干净净,没有作旧痕迹;假东西往往做的旧旧的,用来骗人。因此遇到干干净净的东西只要直接看就可以了,而遇到脏乎乎的就要小心观察是否作旧。

有一种观点认为“有使用痕迹的元青花是真的,没有使用痕迹的是假的”,这样看对吗?

我们说这种观点是不对的。元青花传世品极少,只有在这极少数的传世品上才会有使用痕迹。元青花多数是出土器。窑藏出土的有使用痕迹的很少,没有使用痕迹的较多。墓葬出土的除极个别外,绝大多数都是烧成即入葬的,没有使用痕迹。应该说元青花的精品大器,有使用痕迹的少,无使用痕迹的多。凡出土器,绝大多数没有使用痕迹。

引导收藏者学会分清正常的使用痕迹和人为作旧的使用痕迹是对的,是判别真假的参考手段之一。用有无使用痕迹判定真假则是不对的、片面的。因为真瓷器里面,既有有使用痕迹的,也有没有使用痕迹的。许多窖藏精品没有使用痕迹,许多陪葬品没有使用痕迹,许多用来欣赏的非使用品没有使用痕迹。而且往往是越高级的精品,受人保护,经常是没有使用痕迹或很少使用痕迹的。相反,倒是仿古作旧的瓷器一般都做上使用痕迹,企图让人误以为是老东西。因此遇到脏乎乎碰划痕迹明显的一定要仔细看,不要认错。用有无使用痕迹来判断真假往往把真正的高级精品否定了。收藏界历来讲究瓷器的真、精、新、美。其中的“新”就是指一件真正精美的老瓷器,又新又亮,没有使用痕迹,或很少使用痕迹,才是最好的,才具有最高的收藏价值和经济价值。

我们看使用痕迹,只是要看是自然的使用痕迹还是人为做上的痕迹,以此来判断东西有没有做过旧,从而提供一些参考意见,而不是用痕迹来定真假。否则会发生失误。

关于元青花有土沁痕迹的问题元青花有些是出土的,能不能说有出土痕迹的都是真元青花呢?不能,目前在收藏界有两大危险误区,似是而非,容易引人走错路。一是看土沁定真假,二是看使用痕迹定真假。这两点都是危险的。目前仿古器中的仿土沁仿海捞,仿使用痕迹,仿得好的都已经到了以假乱真的程度,没有相当的经验,肉眼难以区分。仿古土沁有一种作旧后回炉的,已经真假难分。如果把这些当做重点依据就会走入新的误区。土沁、海捞和使用痕迹都只是外部因素,不能决定器物的真假。有土沁的和没有土沁的都有真有假,有使用痕迹的和没有使用痕迹的也有真有假。正确的方法是看器物的本质定真假。看器物的器型、釉面、胎骨、青料、画风、工艺。其他都是表相。土沁和使用痕迹都要首先确定它是真土沁还是假土沁,是真使用痕迹还是假使用痕迹,然后才有参考价值,否则只看土沁和使用痕迹都会走入误区。瓷器本身如果对了年份,有土沁和没有土沁都是对的,瓷器本身不对,有土沁或没有土沁仍然都是不对的。当然,如果看到土沁和海捞即说是假的也不对,不能因为有仿品就把真的也说成假,那是更不可取的。为了避免出错,遇到土沁要看得格外仔细,既不要把假土沁当成真品,也不要把真土沁看走了眼。

元青花有些是从大海沉船中打捞上来的(简称海捞)。能不能说有海捞痕迹的都是真元青花呢。不能。目前已经有做假海捞的仿品,把瓷器放在海水里半年以上就会生成和真海捞没什么两样的皮壳。如果把海捞痕迹当做重点依据就会失误,走入新的误区。土沁、海捞和使用痕迹都只是外部因素,不能决定器物的真假。遇到有海捞皮壳的瓷器,要透过海捞皮壳看本质,对即是对,不对既是不对,不要被外表皮壳所迷惑。

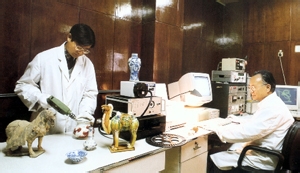

常规鉴定如何与科技检测相结合?

常规鉴定即我们平常所说的眼学。是由经验丰富的专家在历史知识的积累下,靠目测经验断定文物年代的办法。这是我国流传已久,行之有效的鉴定方式。无数前辈流传下来的鉴定经验是我们的宝贵财富。我们应该认真的继承和发扬。多年来的事实证明,常规鉴定多数是准确的。

常规目测也有缺陷,一是主观性大,有时会因种种原因脱离实际。二是在空白区和珍稀品种面前显的苍白无力。三是鉴定人员水平不一,角度不同,结论有时有较大的误差,两位专家可能会说出截然不同的结论。因为没有统一标准,现在尚无法克服。

现代科学的飞速发展,为我们提供了对器物进行客观检测的条件。目前已采用的主要是热释光测年法和X射线荧光釉面检测法。这两种方法在社会上都在使用。这些科技检测的优点是测试数据比较客观,对于人的主观因素是有帮助的。而且在不少领域中也已经达到成功。科技检测的缺点是目前尚不完善,还有达不到的死角,因此也会发生一些失误的情况。如果用仪器的检测来帮助克服常规鉴定中人的主观性,用人的灵活性去研究克服机器检测的死角,改进机器的水平,那么鉴定的成果必然会更上一层楼,更有正确的把握,因此我们认为元青花的鉴定以及各种珍稀的瓷器的鉴定要走常规鉴定和科技检测相结合的路子,互补共进,得出正确结论。这条道路是正确的。

热释光检测法的优缺点在哪里?

热释光

热释光是上世纪六十年代兴起的一项考古、地质检测技术。几十年来的实验,在考古检测方面是一个很好的科技手段。它是利用晶体在受到辐射作用后积蓄起来的能量,在加速过程中以光的形式重新释放出来而测试纪年的。石英晶体有较长的半衰期(109年),可把它们视为每年提供大小恒定的固定照射剂量的放射源。陶瓷中的矿物晶体如石英、长石、方解石等晶格缺陷受到上述放射性核素发出的αβγ等射线放射时会产生自由电子,这些电子则被晶陷俘获积蓄起来。在石英、长石晶粒被加热到一定时,这些俘获电子会从晶陷中逃离出来,并以发光的形式释放能量,这就是热释光。一件陶器样品加热时发射的热释光越强,其年代越长.反之则短。陶器在烧制时经过了 500 ℃ 以上的高温,粘土中的矿物晶体,释放原先贮藏的热释光。释放完后,又继续接受贮藏大小恒定的固定辐射能。这些辐射能是在陶器烧成后开始增加的,可以作为陶器年龄的标志。热释光测试的是器物最近一次受热以来经历的时间。每个陶器的内部放射性物质含量和外部提供的辐射剂量不同。埋藏地下周围土壤的放射性射线对陶器的作用又不同。因此既要测定器物各自的年剂量,陶器内部的放射性物质提供的 αβ剂量,又要测试埋藏土壤提供的γ剂量和宇宙空间提供的宇宙射线年剂量四部分,然后才能进行综合计算。

热释光测年法的优点是:测试准确度比较高。测试2000年以内的物品,绝对误差可以小于100年,在最理想的条件下可将误差缩小到5﹪。

热释光测年法的缺点是:一、钻孔取样对器物有一定的损伤。二、对测试条件要求比较严格,在不符合测试条件时误差可能会大到90%,得出相反的结论。

应该说,用在考古研究,能够保证全面了解掌握取样周围环境条件的情况下,基本都是准确的。用在收藏测量上有准有不准。

用在古陶器检测上比较准确,用在瓷器上有准有不准。

比如有元青花梅瓶经热释光检测结论13-14世纪,有的经检测600年。但也有人送检出土元青花结论50年。为什么会相差这莫大,主要可能是取样藏品都已出土多年,原先所处的环境条件不同,出土后所处的环境条件也不同,,而检测人员又不可能按检品真实的出土环境和出土后环境条件来正确的设置监测系数和计算方法,因此发生失误也是正常的。

一般来说,热释光检测陶器比较准确,这不仅是因为陶器烧成温度较低,内含的石英等矿物颗粒并不融化,而且出土后一般不会采用高温煮洗等方式,环境变化不太大。因此测量较准。而瓷器则不同,经高温烧成后内含的石英颗粒等矿物晶体已融化重新组合,样品采集后会有石英含量不足,无法得出检测结论的情况;出土环境不同,出土后有的为了除去牢固的附着物而用去污药水浸泡,甚至加热煮沸清洗都是常见的事。这种情况下有的不适于做热释光检测,虽然出土的老物检测也会是不到50年,有的虽然可检测,但检测人员无法搞清环境条件,不能设置正确的计算数据和方法,结果也会出错。因此,热释光是一种好的检测方式,实事求是的说在检测瓷器的时候他的缺陷也不容忽视。大约在下列几种情况下热释光检测法是无效的,甚至是相反的:

① 检品曾经高温蒸煮清洗的或曾遇有其他高温条件的,热释光检测无效,老物会检测成新物。

② 检品曾经作过釉面光照测试的,热释光检测结果可能混乱而不正确,新物会检测成老物。

③ 检品出土条件特殊而无法得知,检测人员无法正确设置检测和计算数据或常量的,检测结果可能不正确。

④ 检测部位经过修补的,检测结论会出错(老物用新料修补的部位,和新物用老料修补的部位都会做出相反的错误结论。而现代修复高手修复的部位是没有相当目鉴经验的机测人员看不出来的)

一个负责任的检测人员应该把这些向送检者讲清楚,大家也应该了解这种情况,才能正确的认识和使用热释光检测方法,达到准确的检测目的。

X射线荧光釉面测试法有何优缺点?

X射线荧光釉面检测法

X射线荧光釉面检测法是近几年来新兴起的文物检测方法,目前在一些部门正在使用,是研究瓷器老工艺的有效检测方法。它的基本原理是检测器物釉(或胎)的化学组成成份和当年的老器成份相对比以研究和确定被测物的工艺特征和原料配方,相对地找出其相近似的年代。它的优点是无损检测,易为人们所接受。检测的数据是客观的,也较准确。近年的新一代仪器灵敏度大大提高,能检测微量元素就更准确了。客观的检测瓷器的种种成份,对古陶瓷研究是十分重要的,也是完全必要的。但是这种方式要求首先掌握大量的客观数据并输入电脑数据库,以便和被检物的测试数据相对照。只要某一窑口的数据较全,就有较可靠的对比性。然而要全面掌握各种窑口和出土情况的数据在短时间内是几乎不现实的。不少窑口还没有取得数据,无可对照。有的窑口只有少量数据,也缺乏广泛可比性。在这种情况下,测试数据虽然客观,无可比较,结论难下得准确。尤其是对空白区或是比较稀有的东西,难以做出准确结论。另外,对于某些故意按正确的配方生产的东西,釉面测试的办法还不足以应付。因此釉面测试只能以客观的数据为鉴定者作参考,还不能绝对独立地下鉴定结论。但是在多次的测试中,我们的科研人员总结出一条比较普遍的规律,一般来说在老瓷器中,锌、钡、锆等元素含量极低,在新瓷器中,往往含量较高,甚至高出十倍百倍。目前这种现象在解释上还有分歧,有人称为现代添加剂,有人称为元素流失。但不管怎样,在大多数情况下,很明显地可分出新老瓷器的差别。因此用X射线荧光釉面测试法划分空白区稀有瓷器的新老(而不是断代),具有较大的参考意义。尤其是象元青花这种历史上很少有仿的瓷器上,断定了新老,几乎就解决了大问题,参考意义重大。当然对于有些窑口的瓷器是否在生产中使用青料有较高的锌、钡、铝元素的含量而影响测试结果,还需作进一步的调查工作,因此,测试中个别的元素偏高的现象还要细比较分析,以防误杀误判。

鉴於常规目测和热释光、荧光釉面测试在瓷器鉴定中都有误判(漏过假瓷器或误杀真瓷器)的可能。为此,在科技发达的今天,既发扬传统经验又利用现代技术,两种手法结合起来,是互补共进,,鉴定瓷器的正确之路。

如何结合呢?一般来说,对常见普品,常规目测即可绰绰有余的定局。对于空白区较多的或罕见的品种,比如元青花,应该目测和机测并用,取长补短,互相补充。以仪器的客观数据弥补目测的主观性,添补目鉴的空白区,以目测的丰富经验弥补仪器测试的单调死板的局限,克服一些机测的死角。虽然各种目测和机测都使用更保险,但也没有必要作无谓的浪费。

具体说,我们主张搞常规鉴定的人员在目鉴难以定局的方面要主动安排机测作协助。

比如,传世老瓷有一种温润滑腻的橘皮纹釉面,过去仅凭这一种釉面即可定器物的新老,现在仿古者研究出一种方法,在釉面配料中添加一定的元素,既可形成这种温润滑腻的釉面。很难以目测识破。在这种情况下,鉴定者看其他各方面都无疑问,只要做一个X荧光釉面测试,既可知是否有现代添加成分。如没有可断定真,如明显有,可断定新仿。在这种情况下,仅靠目测或仅靠X射线荧光釉面测试,是都不能单独决定的,两者结合起来,就有十足的把握。

我们主张,目鉴者一定要懂一些机测的道理,学会参考机测数据,才会立于不败之地。机测者一定要懂些目测的常识,要与目测者共同研究才会使机测的数据有用武之地。

热释光测试和目测的关系也是一样。有互相依赖的因素,必须互相结合才能保证结论

的正确。热释光有几大盲区会发生失误。必须目鉴者的经验来协助。比如:

其一,接底、接口或有修补的器物,测试取样如果取在接或修补的部位,就会得出相反的错误结论。因此需要有经验的目鉴者协助看一下是否接底、接口或修补,以免得出相反的错误结论。

其二,热释光是以测试器物最近一次受热为标准的。如果600年的老器物在中间比如300年时曾经受过热,那麽热释光测试的结论就会是300年,这是明显的错误,但对于热释光测年法来说却是不可避免的。而热释光这种受热的起点大概在摄氏100度左右就开始释放热能了。释放能量的多少会随着温度的增高和时间的延长而增长。比如一件已知定局的元青花鱼藻文梅瓶,有出土地址,目测是开门的元青花,荧光釉面测试也与元青花瓷釉符合较好。测试结果本应是600年以上,但因为这个梅瓶出土后曾经放进开水并加草酸煮沸清洗过,经过100度的水温后,它的热能已经提前释放一部分,因此测试的年代缩短,结果,本应600年的热释光测试结果只有120年。而120年前的光绪时期根本不可能有这样的胎骨、青料和画工。很明显热释光测试的结论失误了。这种情况就是热释光的死角。是热释光测年法所无法解决的。只有靠常规鉴定专家的经验来纠正热释光的失误。而这种失误在测试瓷器时又是经常可能发生的。因为瓷器出土后为了去除那种牢固的出土痕迹,恢复美感,用热水加草酸或84消毒液加热清洗是常有的事。经常有人反映热释光测试出土老瓷不到50年,把老的测成新的,大概就是这种原因。过去国内外的热释光检测工作都忽略了这一点,难免有把老东西检测成新东西的时候,造成一些错判的冤案。因此说,在热释光检测对的那些东西基本可以大胆肯定,而热释光检测不到年份的东西,不一定真不到年份,有些是束于条件不合而做出的错误结论,不能完全否定。我们的热释光测试工作者较多的注意了避免把新的测成老的,以免负责任,却忽视了会把老的测试成新的,造成误判误杀的冤案。主要是因为他们在目鉴方面没有经验,不能纠正热释光在盲区犯的错误。所以说,只靠热释光测年法,结论有可能对,也有可能错。因此我们主张,热释光检测人员要和常规目鉴人员相结合,克服机检的死角,避免错误的结论。如果热释光检测人员多懂一些常规目测鉴定,那就更好了。严格地说,热释光测年和X射线荧光测釉面,都还不完善,都不能作绝对的结论,只能做参考性的结论。在国际上流行把热释光绝对化,当做定论的检测,在检测瓷器方面是片面的,可能会误判误杀许多真东西,必须配以专业鉴定人员的目测才为可靠。

目前在国内外,盲目相信机检和盲目否定机检的倾向都是不对的。机检的客观性和机检的存有死角的缺陷都是不可忽视的事实,经验丰富的目鉴存有主观性和水平参差不齐的缺陷也是不可忽视的事实。只有把常规目鉴和科技检测结合起来才能发扬二者的所长,弥补二者的不足,得出最准确的结论。也是今后文物鉴定唯一正确的道路。