宋越窑青瓷鉴定方法和技巧

1、器物造型与纹饰 造型与纹饰两者密不可分,是鉴定越窑瓷器的关键,再结合釉、胎、支烧工艺和款铭更为精确。 唐代越窑的造型,从总体上看廓线明快,秀雅端巧。碗的造型,从早期越窑的深腹型,逐步演变为敞口(侈口)、斜腹的浅腹型。初唐的平底器或假圈足,到了中唐时,假圈足中挖一个小浅孔,圈足形似玉璧,俗称玉璧底,同时开始出现矮圈足的环底碗。晚唐时碗的造型,不但延用了玉璧底、大环底外,而且出现了端巧美观的花口。特征是口沿作成四缺、五缺不等,在腹部与缺口相对位置压有突筋。总之从底足的变化,发展到口沿的变化,使碗的造型轻巧端雅,线条流畅美观。

2、2、 装烧工艺的特点 在鉴定中,辨别器物的装烧工艺,也是十分重要的,因为每个窑口,装烧工艺除共性外,还有其独特的个性,就越窑的装烧工艺而言,恰恰为我们鉴定提供了可靠的,明显的依赍铈于脏据。 装烧工艺,在中唐晚期以前,是承早期越窑的明火迭烧工艺,中唐元和朝发明匣钵装烧,这是一次改革,也可以说是一次装烧工艺的革命。越窑的匣烧工艺,不仅仅促使产量提高,而且使越窑烧制的制品质量,上了一个历史性的新台阶。??? 匣烧工艺,使制品带来的质量提高,有二个明显的特点:(1)早期越窑出现的器内支烧印痕(包括中唐以前),使用匣烧后,从此器内的印痕消失了,使器内光洁美观。这个特征断定都是元和朝以后的制品。(2)匣烧工艺烧制的器物,其外底部都应该有支烧泥点的印痕。这个印痕的大小与形式,对我们了解它制作年代,有十分重要的参考价值。 初唐时不用匣钵,明火迭烧,使用的间隔窑具硕大,所用泥点分隔颗粒也就粗大。中唐后期到晚唐,大量采用匣烧工艺,用薄形间隔具,因此,泥点分布,亦采用了比豆状更为好看的松子状泥点,排列细密。这在圆形垫具上,遗留的印痕就是例证。匣烧的玉璧底碗、盘等器物外底,呈微微的粉红色颗粒状遗痕,这种遗痕是胎体中氧化铁的反映。

3、3、 胎骨识别与釉色 釉色不但与釉料化舌哆猢筢学组成成分有关,而且也与窑炉中烧成气氛切切相关。 初唐,越窑虽然在窑炉结构上,获得了改善。但烧造中,一部分还原焰较好的器物,呈青色外,很大一部分,弱还原焰或氧化焰烧成,呈色便为青中泛黄或米黄色。 中唐,匣烧使呈色青为多。由于配料差异与窑炉气氛差别,所以呈色也有变化。 晚唐,由于大量使用匣烧,使釉色大为改观,加上窑炉烧造技术的改进,使窑温升高,使制品呈以青翠为多。“贡窑”所使用的匣烧,其质量达到极精的程度,所呈釉色“似冰”、“类玉”,晶莹滋润。 五代北宋时期,大批“贡瓷”色泽以青绿色为主,釉色光润。民用瓷亦以青为主。到了北宋晚期,釉色则变成青灰了。 从鉴定角度看,初唐时期绝对不可能有湖绿色的色泽,因此湖绿色釉,首先应考虑,属于晚唐、五代或北宋早期年分段。若青黄或米黄的色泽应考虑中唐年分段,它不可能是五代、北宋时期的作品。当然这是一般的共性,有时特殊的个别例子,也不能排除,还得靠鉴定者综合研究。

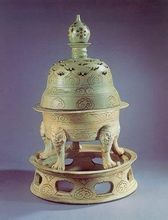

4、4、 款识铭文的研究 款识,指在瓷器上书写的文字。铭文主要有纪年款、支干款、姓氏款、作坊款等,不管那一类铭款,对我们鉴定年代,都有很大的帮助,有时候还可推知精确的年代;有绝对年代与相对年代的铭文瓷器,是我们鉴定中的标准器物。 目前越窑铭文器类,大多为晚唐时期。有双鱼模印王字碗、云鹤纹模印“寿”字和“大中二年”纪年碗,各式墓志罐,罂、罐、瓶等,此外还有执壶、盘、钵、碗、净水瓶、香熏、砚台、器盖等。 唐代铭文大多书刻于胎体上,也有戳印釉下褐彩书等。铭文内容可分: 作坊名称类,有利记、上(尚)记等;姓氏类,有马、利、陈、大、俞、王、朱、上(尚)、李、刘、仙、方、泮、涂等;姓名类,有俞程、李溪、泮子云等;贡(品)窑类,有贡、方者贡,官、殡于当保贡窑之北山……等;